…Maintenant, voilà que de fil en aiguille le roman a été terminé, et il vient de paraître. Dans une humeur précédente, plusieurs d'entre vous m'ont poussée à y aller, et j'y suis allée, le personnage était par trop magnifique, par trop tentant.

Plutôt que de vous en parler, je partage avec vous le premier chapitre, dans lequel vous faites la connaissance des deux personnages principaux: Carlo Gatti et Nick. On pourra toujours en parler, si vous le désirez, une fois que vous aurez lu. Bonne lecture. Le livre se trouve, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, ou directement chez l'éditeur Bernard Campiche.

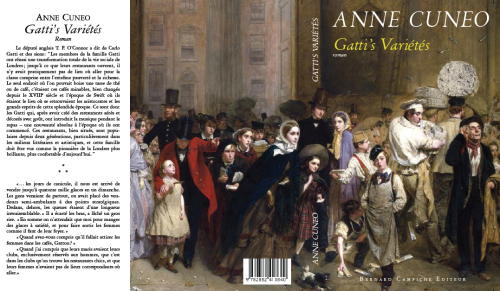

Ce tableau de George Elgar Hicks a été peint à 300 mètres du lieu où se déroule l'histoire, et à peu près au moment où elle se passe (1860), il restitue bien l'ambiance générale. Il s'intitule «The General Post Office, One Minute to Six». 150 ans plus tard, la poste du Strand de Londres n'a pas changé de place.

Chapitre I

«O Signur! Ma à l'è un bagaï!»

Il ne parle pas comme nous. C’était il y a près de cinquante ans, mais je revois cet instant comme si c'était hier. Je revois cette main, qui me semble énorme, s'avancer dans mon trou. Derrière lui, la pluie tombe en rideau, des roues font ce bruit particulier qu'elles produisent lorsqu'elles s'enfoncent dans la gadoue. Un rat, un vrai, se glisse entre les pieds couverts de boue des passants, juste à la hauteur de mes yeux. De l'homme, je n’entrevois que cette main, et deux pieds bien campés là - impossible de m'enfuir.

La main s'avance, l'homme se plie un peu plus pour avoir davantage de force, ce n'est pas que je sois gros ou lourd, c'est simplement que je m'agrippe. Pour une fois que j'avais trouvé un abri…

Lorsqu'il a réussi à m'extirper du trou, je le vois mieux, dans la lueur du lampion: c'est un géant. En un instant, je suis trempé.

«O Signur!», répète le géant dans un murmure, «mais c'est un bébé. Je t’avais pris pour un chat. Tu as quel âge?» Je le regarde sans mot dire, je ne comprends pas sa question. Son parler est bizarre. Il finit par demander en italien: «Tu t'appelles comment?»

«B...boy.»

«Tu t'appelles Boy?»

Je fais oui de la tête.

Il me regarde un instant, comme s'il hésitait, il va me laisser partir. Mais non, il me soulève, ouvre sa grande cape et m’enveloppe.

Il me serre contre sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, je suis au chaud. Cet homme me semble aussi brûlant qu’un fourneau.

De près, je vois sa barbe noire et ses yeux foncés.

«Tu as des parents, Boy?»

Il attend patiemment que je réponde.

«Ma mère… écrasée…»

«Quand?»

Je fais un geste d’impuissance. Je l’ai vue traverser depuis le coin de la ruelle, et puis je l’ai perdue, j’ai entendu un cri, j’ai vu une forme inerte sur le sol. J’ai voulu courir auprès d’elle, mais une file de chars lourdement chargés m’en a empêché. Lorsque j’ai pu me faufiler, il n’y avait plus personne. Était-ce aujourd'hui? Hier? Je ne sais pas.

Il n’insiste pas, et se met en route.

Je me dis que cet homme doit être un ramoneur, de ceux qui cherchent les petits garçons pour les faire grimper dans les cheminées étroites.

Le géant avance d'un pas vif, marmonne ici et là des mots que je ne comprends pas. Serré contre lui, je me réchauffe peu à peu.

Nous entrons quelque part, d'abord je ne vois rien, puis il ouvre sa cape, il me pose par terre. Je suis dans une cuisine, si étourdi que mes jambes me lâchent, je m'affale sur le sol.

Je rouvre les yeux sur deux visages penchés vers moi: un homme jeune, barbu, carré, et une femme qui à côté de lui a l’air toute petite, ridée comme une pomme, un fichu noir sur la tête et des yeux foncés, perçants.

Ils disent des mots que je ne comprends pas.

Voyant mes yeux ouverts, la femme agite un doigt sous mon nez et crie quelque chose.

L’homme me soulève, c’est celui d’avant, je le vois maintenant.

«Ça va mieux, Boy?»

Il a parlé italien.

Je déglutis, hoche faiblement la tête, rien ne vient, tout tourne.

«Ce petit est en train de mourir de faim», s’exclame soudain l’homme. Il m’assied à la table, et je comprends à son ton qu’il donne des ordres. La vieille pose un bol devant moi. L’odeur me paralyse. Cela fait si longtemps que je n’ai plus mangé que mon estomac se retourne. L’homme secoue la tête, s’assied en face de moi, attrape une cuillère, la remplit et me la présente.

«Allez, Zichinin, mange.»

J’ouvre la bouche et, lentement, il incline la cuillère, enfourne la soupe, ma première soupe, un tout petit peu à la fois, avec adresse et patience.

Je sais que c’est à ce moment-là qu’il m’a appelé Zichinin (prononcé Zikinine) pour la première fois parce qu’il l’a souvent répété plus tard; quand les gens ne comprenaient pas ils levaient simplement le sourcil, mais les Tessinois, qui savent que Zichinin signifie «un tout petit peu», ou «une pincée», riaient à gorge déployée à ce sobriquet – j’ai fini par mesurer plus de six pieds.

«Oui, mais quand je lui ai donné ce petit nom-là, il était haut comme trois pommes, et il ne pesait pas lourd; je le soulevais d’une seule main», expliquait-il.

Une fois que j’ai mangé la soupe, la vieille femme, Nonna Gina, ai-je appris plus tard, m’a empoigné, m’a mis tout nu, puis m’a plongé dans une bassine en bois autour de laquelle elle n’avait cessé de s’affairer, sans que je me doute un seul instant que c’était pour moi.

Je me suis débattu, mais le cœur n’y était pas, j’étais littéralement mourant ce soir-là, et elle était plus forte que moi. Elle parlait sans reprendre son souffle, d’une voix étonnamment profonde pour une si petite femme, et bien entendu je ne comprenais rien, elle disait probablement qu’un pouilleux de mon espèce devait être étrillé. Lorsqu’elle m’a sorti de la bassine, elle m’a encore rasé la tête – puis elle m’a passé un pantalon et une chemise propres.

L’homme, qui avait disparu pendant ces ablutions forcées, est revenu, accompagné d’un garçonnet aux cheveux noirs, plus âgé que moi.

«Agostino», a-t-il dit en italien, «voici… comment vais-je t’appeler, mon garçon? Tu ne te souviens vraiment pas d’un nom autre que Boy?» J’ai cherché. Très loin dans ma mémoire, il y avait peut-être un nom, peut-être Nioclás, mais était-ce vraiment moi? Je n’avais jamais été que Boy par-ci, Boy par-là. Tant pis.

«Nioclás. Nick», ai-je balbutié.

«Ah, parfait. Donc, Agostino, voici Nicola.» Il le prononçait à l’italienne, avec accent sur le o. «Il va rester avec nous, on va voir s’il peut nous être utile, plus tard, quand il aura mis un peu de chair sur ce squelette.»

Agostino m’a regardé, d’un œil sceptique m’a-t-il semblé, et je me suis demandé si j’allais être son souffre-douleur, comme dans la rue où ma mère et moi logions, où les plus grands semblaient prendre plaisir à faire du mal aux plus petits. Mais, en fait, s’il a été distant, il a toujours été très gentil.

Une femme, belle comme la Madone à mes yeux d’enfant, est entrée en coup de vent, un bébé sur la hanche.

Elle s’est mise à crier en agitant une main, une fois dans la direction de l’homme, une fois dans la mienne. Il n’était point nécessaire de comprendre pour comprendre. Cette personne était furieuse parce que l’homme (son mari ai-je supposé) avait recueilli un chien perdu.

«T’en fais pas», a soudain murmuré Agostino. «Il n’écoute pas, et il ne te renverra pas à la rue.»

«Qu… qui est-ce?»

«Zia Maria, la femme de Zio Carlo. Lui, il ne supporte pas de voir les enfants abandonnés dans la rue. Il en a recueilli d’autres. Mais il ne fait pas la charité, je te préviens, il va te faire travailler dur.»

J’ai appris des années plus tard que, cette nuit-là, celui que je n’appelais encore que «l’homme» était retourné là où il m’avait trouvé, une rue malfamée aux abords du quartier de Seven Dials, et avait tenté de s’informer sur l’accident de ma mère. Il n’a bien entendu rien découvert. À Seven Dials personne ne répond aux questions, surtout quand elles viennent d’un étranger. À partir de ce jour-là, il a fait comme si j’étais un des siens:

«Notre Zichinin», disait-il.

Le lendemain matin, après que j’ai dormi dans une pièce avec Agostino et deux ou trois autres enfants, Agostino m’a parlé dans sa langue, que je ne comprenais pas, puis s’est adressé à moi en italien:

«Si tu ne sais pas parler comme nous, qu’est-ce que tu fais là?»

Que répondre? Je me suis contenté de le regarder, en tremblant intérieurement - avait-il le pouvoir de me mettre à la porte?

«Tu as dû taper dans l’œil de Zio Carlo.» Il s’est arrêté, m’a regardé un instant, l’œil inquisiteur. «Tu sais parler, au moins?» J’ai fait signe que oui. «Tant mieux. Dis quelque chose, alors.»

J’ai pris mon courage à deux mains.

«Qui… qui est Z…Zio Carlo?»

Il m’a regardé d’un air satisfait, comme si de m’avoir fait parler était un succès personnel.

«Zio Carlo? C’est mon oncle, le frère de mon père. Carlo Gatti. Le patron.»

«Le patron de quoi?», me suis-je efforcé d’articuler. Il était ramoneur, de ça j’étais sûr, même si sa maison n’était pas recouverte de poussière de charbon. Mais bon, il fallait dire quelque chose.

«Il fabrique le chocolat; et puis il est le patron du café Gatti au marché de Hungerford, et d’autres cafés plus petits. Tu ne savais pas que tu étais chez un pâtissier restaurateur?»

Ce jour-là, non, je ne voyais pas ce qu’était un restaurateur, je ne comprenais pas le mot chocolat, je me suis contenté d’un signe de dénégation. Mais j’ai tout de même saisi que je n’étais décidément pas chez un ramoneur, et qu’avec un peu de chance, je n’aurais pas à me hisser dans les cheminées.

J’étais très petit et malingre, je tombais souvent, je marchais mal, aussi celui que je m’étais mis à appeler Zio Carlo, moi aussi, sans qu’il proteste, a décrété que je resterais à la maison tant que je ne me serais pas remplumé.

«Avec qui parlais-tu italien, Zichinin?», m’a demandé, plusieurs fois et avec une certaine insistance, Zio Carlo.

«Euh… Ma mère.»

«Ta mère était italienne?» Je n’ai rien répondu, je ne comprenais pas. «Elle travaillait? À quoi?»

«Quand j’étais petit, elle faisait des fleurs artificielles, elle me l’a dit. Mais, dans mon souvenir, elle traînait dans la rue, elle… elle… Je ne sais pas ce qu’elle faisait.»

«Je vais voir si elle travaillait pour un de mes cousins. Comment s’appelait-elle?»

J’ai haussé les deux épaules.

«Mamma…»

Il a levé les yeux au ciel avec un soupir.

Rien à faire, les souvenirs de ma vie précédente étaient aussi flous que ceux des premiers jours chez Gatti. Le fait est que je revenais de loin. La seule chose qui me soit restée, c’est que cette maison différait des taudis auxquels j’étais habitué non parce qu’elle était plus spacieuse, mais parce qu’elle était propre. La vieille dame, Nonna Gina pour tout le monde, n’arrêtait pas de nettoyer, de gronder parce qu’on salissait, de traquer les taches sur nos vêtements. La maison était vétuste, les habits étaient rapiécés, mais sous sa houlette tout cela était scrupuleusement propre.

Tous les soirs, les hommes qui travaillaient pour Zio Carlo se retrouvaient à la cuisine, où Zia Maria et Nonna Gina avaient préparé le repas, et ils mangeaient en discutant avec de grands gestes dans leur parler. Je me tenais là, généralement oublié entre deux hommes massifs, et j’écoutais. Après quelques jours, j’ai commencé à comprendre ce qu’ils disaient.

Agostino allait à l’école. Nonna Gina trouvait que c’était une perte de temps, mais aussi bien Zio Carlo que, à ce qu’il disait, son frère Giovanni, le père d’Agostino (qui était à Paris), étaient intraitables.

«Nous sommes dans un monde différent. Si on veut réussir, il faut du savoir. Les enfants iront à l’école – garçons et filles.»

À cette époque-là, il n’y avait que deux filles dans la famille: Rosa, qui avait quatre ou cinq ans, elle était vive et bavarde, et Clara, qui avait quelques mois. Il y avait aussi plusieurs garçons, tous plus âgés que moi, cousins, neveux, compatriotes en tout cas, mais aussi deux ou trois petits Londoniens recueillis par Zio Carlo. Je les voyais rarement.

À son retour de l’école, Agostino étalait ses cahiers au bout de la table de la cuisine (nous nous tenions tous dans cette pièce, la seule vraiment chaude, partout ailleurs on gelait), et il s’attelait à ses devoirs, en se lamentant en plusieurs langues.

Avec le temps, plus personne ne se formalisait lorsque je posais des questions dans mon italien hésitant ou dans mon anglais des quartiers populaires, on me tolérait partout, et lorsque, rarement, Zio Carlo était là, il ne manquait jamais de s’écrier:

«Ah, le Zichinin se remplume! Avec ces yeux verts et ces cheveux cuivre, tu dois être irlandais. Tu deviens joli garçon, à force de te bourrer de soupe! On va finir par faire quelque chose de toi.»

J’aimais spécialement grimper sur le banc près d’Agostino, et le regarder faire ses devoirs. De temps à autre, je posais une question du genre: «C’est quoi, ce mot?» Il me le disait. Ou: «C’est un mot, ça?»

Agostino m’expliquait alors que c’était un chiffre.

«Ça, c’est un deux, ça, un cinq, ça, un quatre», il me les mimait avec les doigts, «et maintenant fiche-moi la paix, il faut que j’apprenne.»

J’attendais un peu, puis je risquais une nouvelle question, et il répondait pendant un moment, avant de me rabrouer une fois de plus.

Parfois, le soir, j’allais me poster près de Zio Carlo, qui alignait des additions, avec davantage de peine, me semblait-il, qu’Agostino ne faisait ses devoirs.

Pendant la journée, j’aidais (si on peut appeler «aider» mes modestes tentatives) Nonna Gina. Au bout de quelques jours, j’ai entrepris d’explorer la maison. J’ai commencé par le grenier, où étaient alignés les lits des ouvriers de Zio Carlo, et puis petit à petit j’ai osé descendre l’escalier jusqu’au rez-de-chaussée. Une porte battante menait… où menait-elle? Avec une certaine appréhension, j’ai poussé, je suis entré, et j’ai été assailli par l’odeur. À vrai dire, cette odeur-là était constamment présente dans toute la maison. Mais, en haut, elle était ténue. Ici, elle était envahissante.

Au bout de quelques instants, la dame qui se tenait derrière le comptoir m’a vu, j’étais planté sur le seuil, et m’a souri:

«D’où sors-tu, petit? Qui es-tu?»

«Je… je suis Nick. J’habite en haut.»

Elle m’a fait signe d’entrer, je me suis avancé.

Le magasin faisait commerce de chocolat, de pâtisseries, c’était très joli, décoré avec des fleurs comme… comme… – j’ai compris en en touchant une qu’elles n’étaient pas vraies: elles étaient en papier et en cire. J’ai revu en un éclair, loin dans mon souvenir, ma mère devant une petite fenêtre, fabriquant des fleurs comme celles-là tout en chantant en italien. Pourquoi avait-elle cessé de fabriquer des fleurs artificielles? Pourquoi avait-elle cessé de chanter? J’avais envie de pleurer, mais la curiosité a fini par prendre le dessus.

Je n’aurais, ce jour-là, pas su mettre un nom sur tout ce que je voyais étalé là, mais une chose était sûre: c’était bon à manger, et j’étais stupéfait devant tant d’abondance.

Ce qui impressionnait les clients autant que les passants, c’était la machine qui était dans la vitrine, qu’un de ces hommes que je rejoignais le soir autour de la table faisait fonctionner. Il s’appelait Battista Bolla, et j’ai fini par comprendre que si le patron des restaurants était sans conteste Carlo Gatti, le maître chocolatier était M. Bolla. Il répondait à mes timides «Buongiorno» par de sonores «Good morrrning», mais à part ça, il ne comprenait pas un mot d’anglais. On se pressait, le nez collé contre la vitre à l’extérieur, la tête projetée en avant à l’intérieur.

«Qu’est-ce que tu fais?», ai-je demandé dans un moment d’accalmie à l’ouvrier qui assistait M. Bolla.

«Le chocolat qui va servir à faire ces dragées, cette poudre qu’on vend aux clients.»

La jeune femme, Mary, m’a tendu une dragée brune.

«Goûte!»

Et c’est ainsi que j’ai mangé du chocolat pour la première fois de ma vie.

Depuis ce jour-là, j’ai partagé mon temps entre la cuisine et le magasin. J’étais fasciné par cette machine avec sa grande roue, le broyage des fèves de chocolat, le chocolat liquide qui coulait. Le reste s’accomplissait dans une salle à l’arrière, mais tout cela avait lieu aux yeux de tous, et les gens s’arrêtaient souvent, entraient, goûtaient, achetaient.

À Mary aussi, je posais des questions sur les mots écrits, elle répondait patiemment. Dans cette maison pleine de Tessinois, elle était la seule Anglaise – une nécessité, avait estimé Zio Carlo, pour mieux servir les clients, qui étaient généralement anglais.

Je ne saurais dire combien de temps cet état de choses a duré, et je ne saurais expliquer ce qui s’est passé dans ma tête. Le fait est qu’un jour, entre Mary et Agostino, j’ai su lire.

Pour moi, le plus facile de tout, cependant, c’étaient les nombres. Impossible de dire pourquoi: c’étaient comme des êtres vivants, qui me parlaient, j’ai tout de suite compris le principe de l’addition, j’en ai déduit celui de la soustraction. Je ne me souviens pas d’avoir appris à multiplier et à diviser. Un jour ç’a été là, tout simplement.

Je n’ai jamais su mon âge, mais je ne pouvais pas avoir plus de six ans.

Bien entendu, sur le moment, il m’a semblé que tout ce qui m’arrivait allait de soi, que ma tête n’était pas faite autrement que celle d’Agostino.

Entre-temps, j’étais devenu comme un petit chien pour tous: la maison regorgeait de membres de la famille Gatti. Agostino m’a vite expliqué que la mère de Rosa était l’une des rares épouses à avoir suivi son mari en Angleterre: les autres étaient «à la vallée», et cette vallée était très loin, au-delà de la mer.

«Même mon petit frère Stefano est encore là-bas. Moi, je suis venu parce que mon père et mon oncle voulaient absolument que j’aille dans une bonne école, d’abord à Paris, puis ici. Je veux travailler à Londres, quand je serai grand. Dans notre vallée, il n’y a pas de quoi occuper tout le monde. Et, quand il y a du travail, il est très mal payé.»

Les deux ou trois femmes qui s’occupaient de la maison étaient toutes de la famille, mères ou épouses d’un des hommes. Nonna Gina m’avait adopté; dès que mes jambes m’ont à nouveau porté, je l’ai aidée à soulever des choses lourdes, à préparer les repas. Peu à peu, je commençais à saisir son langage, d’autant plus que, dans son dialecte, il y avait des mots italiens. Bref, dans cette cuisine, dans cette maison, j’étais comme dans un cocon, et mes malheurs précédents, le soir où j’avais probablement été à un doigt de la mort, au bord de l’inanition, me semblaient lointains, presque irréels.

Cette période où j’ai récupéré des forces et où j’ai fini, je crois, par avoir l’air d’un enfant comme les autres s’est terminée un soir où je regardais Zio Carlo peiner sur une addition. Il a compté laborieusement, a fini par tracer un chiffre au bas de la colonne. Cent cinquante-quatre.

C’est sorti de moi tout seul.

«Mais non, Zio Carlo, ça ne fait pas cent cinquante-quatre, ça fait cent cinquante-sept.»

Zio Carlo m’a regardé, d’abord d’un air sévère parce que je l’interrompais. Puis un petit sourire s’est dessiné sur ses lèvres.

«Ah bon, le Zichinin sait compter mieux que son oncle Gatton?»

Gatton, c’est l’augmentatif de Gatti (chats) en dialecte de la vallée. Tous ceux qui n’appelaient pas Carlo oncle usaient de ce surnom – mérité, d’ailleurs; même après avoir grandi, je ne suis jamais arrivé à sa hauteur, et encore moins à sa largeur. Là, il me regardait, le sourcil haut levé.

«Non, non… Z…Zio Carlo, je…»

«D’abord, comment sais-tu que ça fait cent cinquante-sept?»

Il a fallu qu’il pose la question trois fois pour que j’ose enfin admettre:

«Je ne sais pas.»

«Et alors pourquoi me dis-tu que ça fait cent cinquante-sept?»

«P…parce que ça fait cent cinquante-sept.»

Il a éclaté d’un grand rire.

«Il a un culot, ce Zichinin! Viens, grimpe sur mon genou et montre-moi comment ça fait cent cinquante sept.»

Bien entendu, je n’aurais su comment lui expliquer. J’ai simplement égrené tous les chiffres, fait des additions intermédiaires. Ça donnait toujours cent cinquante-sept.

Il a repris sa plume, a refait l’addition, est arrivé au même résultat que moi, s’est retourné, a posé les mains sur ses cuisses, m’a regardé droit dans les yeux, et a décrété:

«À partir de demain, tu viens à Hungerford avec moi, et tu tiens la caisse avec cet étourdi de Serafino qui passe son temps à se tromper.»

Et ainsi, le lendemain, j’ai quitté la maison, pour la première fois depuis longtemps.

Lorsque Zio Carlo m'avait recueilli, on devait être au début de l'automne, on allait maintenant vers la Noël. Dans ma vie précédente de petit garçon affamé (et pour ainsi dire abandonné par une mère qui – si j'en crois mes souvenirs incertains –était souvent ivre), j'avais fréquenté le marché de Covent Garden, où l'on m'envoyait récupérer les légumes flétris abandonnés en fin de journée, mais je n’avais jamais poussé jusqu’au marché de Hungerford, c'était trop loin pour moi.

J’ai parcouru le chemin entre Holborn et Hungerford des centaines de fois depuis, et il a fini par me paraître court, mais cette première fois je l’ai ressenti comme un voyage.

Nous devions porter de la nourriture et des paquets à Hungerford, aussi ce matin-là – il faisait encore sombre – Zio Carlo a pris un fiacre, un hackney, comme on dit à Londres. Je n’avais jamais rien vu de pareil: les rues défilaient devant moi, j’avais à peine le temps d’entrevoir des gens, des maisons, à la lumière incertaine des becs de gaz (là où il y en avait).

Le marché de Hungerford ressemblait à celui de Covent Garden, mais il n’y avait pas plusieurs halles côte à côte, juste un seul très long bâtiment divisé en trois parties, qui allait par paliers du Strand à la Tamise. La partie haute était habitée, avec des magasins au rez-de-chaussée, la partie centrale, dite Grand Hall, était entièrement composée de magasins disposés autour d’un vaste quadrilatère, et le palier le plus bas, qu’on rejoignait en descendant un escalier, était le marché aux poissons, qui était approvisionné par la rivière.

Il y avait aussi le quai où accostaient les bateaux à vapeur qui transportaient les passagers aux destinations les plus variées le long de la rivière.

Le marché de Hungerford était pour ainsi dire pris en sandwich entre le trafic fluvial et le trafic à chevaux, car à l’autre bout, sur le Strand, à Charing Cross, il y avait un terminus de diligences et de voitures diverses, un lieu très animé de l’aube à la nuit, retentissant des cris des bonimenteurs, des hennissements des chevaux, des ordres des postillons, des voix du public qui semblait innombrable à mes oreilles d’enfant.

Dans le Grand Hall, Zio Carlo disposait de deux espaces. Dans le plus petit il vendait chocolat et confiserie, du plus grand il avait fait un café, où il servait ses douceurs accompagnées de chocolat chaud, de café, et d’autres boissons sans alcool. Il y avait de petites tables rondes en marbre, venues de Paris m’a-t-on expliqué, auxquelles étaient accolées des chaises, de grands miroirs, un lustre de cristal éclairé au gaz et des banquettes recouvertes de velours rouge le long des parois, celle du fond étant occupée par le service et la caisse.

J’ai été juché sur une chaise haute, aux côtés de Serafino. Dans le hackney, Zio Carlo avait encore une fois mis à l’épreuve ma capacité d’additionner et de soustraire, il était maintenant sûr de son fait: le Zichinin savait compter, et ne se trompait pas.

«C’est toi qui détermines les prix, tu les dis à Nicola, il additionne, et tu transmets», avait ordonné Zio Carlo à Serafino en arrivant. Inutile de préciser que Serafino n’a pas vu cela d’un bon œil. C’était un garçon d’une quinzaine d’années, déjà grand et baraqué, les cheveux noirs et bouclés et les yeux foncés, un adulte à mes yeux – et probablement aussi aux siens propres. Et on le flanquait d’un être chétif, qui ne lui arrivait pas à la taille, pour le contrôler?

«Serafino», a tonné Zio Carlo, «Nick doit apprendre à tenir la caisse, et il se trouve qu’il sait additionner, toi tu additionnes médiocrement, et tu as envie de servir aux tables plus que d’être immobilisé derrière la caisse. Alors, apprends-lui ce que tu sais, lui il peut t’apprendre à faire de meilleures additions si tu veux, et devenez amis.»

Nous avons fini, au bout d’un certain temps, par obtempérer, et c’est Serafino qui a trouvé ce qui me paraît encore aujourd’hui l’explication la meilleure pour la bonté dont Zio Carlo a fait preuve à mon égard jusqu’à son dernier jour.

«Tu sais quoi», m’a-t-il dit, «ses yeux étaient gris, et ses cheveux châtains, mais à part ça il y a une petite ressemblance entre son fils Stefano et toi. C’est pour ça que le Gatton t’aime bien et s’occupe de toi.»

«Stefano?»

«Oui, il se nommait Stefano, et il est mort le printemps dernier, de même qu’une de ses petites sœurs, Apollonia qu’elle s’appelait. Une fièvre, à ce qu’on m’a dit.»

J’étais petit, mais je n’ai jamais oublié ce moment.

J’ai éprouvé un soulagement intense: jusque-là, je m’étais senti comme impuissant – on me donnait, je prenais, que pouvais-je faire d’autre? Tout à coup, il m’a semblé que moi aussi, j’avais quelque chose à donner. Je ne remplacerais jamais un vrai fils, mais je pouvais au moins manifester de l’affection. J’étais timide et le Gatton était un homme bourru – mais cela ne m’a jamais découragé.

Carlo Gatti vers 50 ans (dans le chapitre que vous venez de lire, il en a 30)

PS. Si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire, vous trouverez les deux humeurs sur Carlo Gatti ici et ici La première surtout comporte des images qui illustrent assez bien ce premier chapitre.

, le 15.09.2014 à 10:27

Sous ICI et ICI les deux liens communiqués sont identiques…

Mais ce n’est pas cette coquille qui enlève l’envie de lire l’ouvrage.

le pèlerin

, le 15.09.2014 à 11:36

Ce livre est déjà pratiquement commandé. Lire sur du papier est tellement plus agréable que sur un écran que je vais m’économiser dix minutes devant un écran aujourd’hui.

Merci Anne.

, le 15.09.2014 à 14:04

@ Merci pèlerin, j’ai corrigé le deuxième lien. Par ailleurs, je dis dans l’introduction que dans ce deuxième billet je partageais avec vous un magnifique texte de Rimbaud, mais ce n’est pas exact. Dans ce billet, Frank Pastor nous le signale, mais ce n’est qu’une année plus tard, au hasard d’une remarque d’Ysengrin sur Rimbaud, que je vous ai donné ce texte à lire, ici.

Je m’en suis largement servie, c’est une des meilleures – sinon LA meilleure – descriptions de la traversée du Gothard avant le train, et en hiver, faites au moment où se passe l’action du livre qui existent (en mentionnant la source, bien sûr, j’ai d’ailleurs donné toutes mes sources dans Gatti’s Variétés).

, le 15.09.2014 à 18:56

Je lirai plus tard, mais merci!

, le 15.09.2014 à 19:10

Bien… je m’étais dit comme ça que j’allais lire La tempête des heures, et pis qu’après je m’achèterais Le maître de Garamond en papier parce que je l’ai lu en e-book et que c’est un comble vu le sujet, et puis voilà que tu en sors un nouveau, qui me chatouille bien vu que je suis un gros consommateur de glaces…

Entre tes bouquins, ceux de Roger, la fréquentation assidue de cuk, je suis en voie de « cuénisation »…

Mais tu sais quoi? Je ne me plains pas, au contraire!

Merci Anne pour ce nouvel opus qui va bientôt me faire passer quelques heures délicieuses!

, le 16.09.2014 à 20:52

Et zut, un seul chapitre ? J’aurais volontiers dévoré tout le bouquin dans le même élan, tellement c’est bien écrit ! Partie remise, je vais passer chez mon libraire bruxellois favori pour voir s’il peut le commander.

, le 16.09.2014 à 22:19

Je me réjouis doublement : te lire, Anne, et partager ce livre avec mes amies francophones et francophiles, en Allemagne et en Belgique notamment. Donc, merci !

, le 17.09.2014 à 03:31

@Frank Il ne devrait pas y aavoir de difficulté à commander. Sinon, tu peux envoyer un mot à l’éditeur. Il te l’envoie par la poste

@mme Poppins La traduction allemande est déjà en route, si jamais.

, le 17.09.2014 à 08:05

Ça part super bien, je passe chez mon libraire l’acheter cet après-midi.

Merci!

, le 21.09.2014 à 19:51

Vraiment envie de lire la suite ;)

Merci

, le 21.10.2014 à 16:34

Y aura-t-il une traduction italienne? Le seul ouvrage en italien sur les Gatti que je connais est celui de Pino Peduzzi, publié à Bellinzona en 1985 (Pionieri ticinesi in Inghilterra: la saga della famiglia Gatti, 1780-1980, Casagrande)